初めての婚姻届提出、少し緊張しますよね。

大切な手続きだからこそ、スムーズに進めたいものです。

今回は、婚姻届の出し方について、ステップごとに解説します。

婚姻届の出し方ガイド

婚姻届の入手方法

婚姻届は、市区町村役場の戸籍担当窓口で入手できます。

窓口に申し出れば、無料で受け取れます。

代理人にお願いすることも可能です。

また、多くの自治体のホームページからダウンロードして、A3サイズの白色用紙に印刷することもできます。

デザイン性の高い婚姻届を希望する場合は、インターネットで検索したり、結婚情報誌の付録などを利用するのも良いでしょう。

ただし、オリジナルデザインの婚姻届は、自治体によっては受理されない場合があるので、事前に確認することをお勧めします。

必要書類の準備

婚姻届の提出には、婚姻届そのものと、本人確認書類が必要です。

本人確認書類は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、写真付きのものが一般的です。

写真がない場合は、他の書類が必要になる可能性がありますので、事前に提出先の役所に確認しましょう。

印鑑は任意ですが、持参することをお勧めします。

黒のボールペンや万年筆をご用意ください。

消えるインクのペンや鉛筆は使用できません。

婚姻届の書き方

婚姻届の記入は、正確に行うことが重要です。

戸籍謄本(必要な場合)などを参照して、正確な氏名、生年月日、住所、本籍などを記入しましょう。

特に、本籍が不明な場合は、事前に戸籍謄本を取得する必要があります。

丁寧に記入し、誤字脱字がないか確認しましょう。

証人欄には、18歳以上の証人2名に署名と押印してもらいます。

証人の確保と依頼方法

証人は、18歳以上の成人であれば誰でも可能です。

親戚や友人、同僚など、信頼できる人に依頼しましょう。

証人欄には、証人の氏名、住所、生年月日、本籍を記入してもらいます。

遠方に住む証人の場合は、事前に郵送で依頼したり、会う機会を設けるなど、余裕を持って手続きを進めましょう。

婚姻届の提出方法と提出場所

婚姻届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場へ提出します。

提出場所は、役所の戸籍担当窓口です。

平日のみ受付の役所もあるため、事前に受付時間や休日窓口の有無を確認しておきましょう。

通常は、夫婦揃って提出しますが、事情により代理人やどちらか一方のみでの提出も可能です。

郵送での提出もできる場合がありますが、事前に確認が必要です。

婚姻届受理証明書について

婚姻届が受理されると、婚姻届受理証明書が交付されます。

これは、婚姻届が受理されたことを証明する書類です。

新しい戸籍ができるまでの間、住民票の名義変更や会社への届け出など、戸籍謄本の代わりとして利用できます。

ただし、銀行口座や運転免許証の名義変更には使えない場合があるので注意が必要です。

また、記念として残せる賞状タイプの証明書を用意している自治体もあります。

婚姻届の賢い出し方と提出後の過ごし方

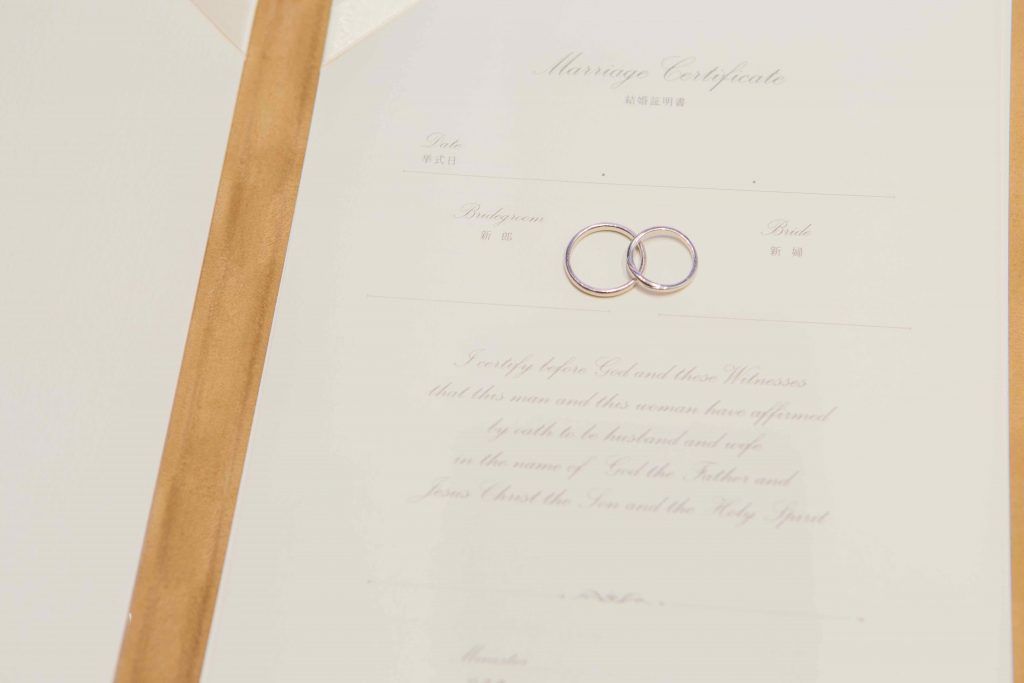

オリジナル婚姻届のデザイン例

最近は、様々なデザインの婚姻届が販売されています。

好きなキャラクターや風景、シンプルなデザインなど、自分たちの好みに合った婚姻届を選びましょう。

インターネットや結婚情報誌などで、様々なデザインを比較検討できます。

一生に1度の大切な記念となる婚姻届、こだわって選びましょう。

婚姻届の提出日を選ぶポイント

婚姻届の提出日は、2人の記念日として、特別な意味を持つ日を選びたいものです。

2人の出会いの日、プロポーズの日、誕生日など、2人の思い出深い日を検討してみるのも良いでしょう。

また、覚えやすく、特別な意味を持つ日を選ぶことで、毎年記念日として祝うことができます。

婚姻届提出後、2人で楽しむこと

婚姻届を提出したら、2人でゆっくりと喜びを分かち合いましょう。

美味しい食事をしたり、旅行に出かけたり、2人の新しい人生の始まりを祝う時間を作ってください。

婚姻届の提出は、人生における大きな転換期であり、その喜びを分かち合うことは、2人の絆をより一層深めます。

まとめ

今回は、婚姻届の出し方について、必要書類の準備から提出方法、注意点までをステップごとに解説しました。

戸籍謄本は原則不要となりましたが、状況によっては必要となる場合があるので注意が必要です。

婚姻届の提出は、人生における大きなイベントです。

この記事を参考に、スムーズに手続きを進め、素敵な思い出を作ってください。

そして、提出日には、2人で喜びを分かち合う時間を作ってください。

婚姻届受理証明書も忘れずに受け取りましょう。

素敵な婚姻届を選び、2人の新しい人生の始まりを祝ってくださいね。